Adiós, Panamá

Adoptó nuestro país como suyo por dos años y se sintió latino de nuevo. Con una gran sinceridad y espontaneidad, y aún sin conocer cuál será su próximo destino, Gonzalo nos confiesa lo que se lleva de esta enriquecedora experiencia.

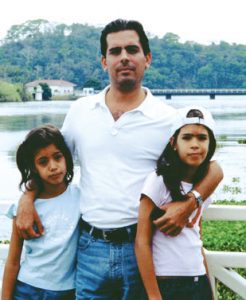

Cuando vine a Panamá en abril de 2003 como encargado de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), me sentía abrumado por sentimientos encontrados. Por un lado, la idea de regresar a América Latina, donde no había vivido desde hacía veinte años, me hacía una enorme ilusión. En el terreno profesional, asumir por primera vez la jefatura de una oficina de país era, aparte de un ascenso, un gran desafío, especialmente porque en ese momento las relaciones entre el Gobierno y el ACNUR atravesaban un momento muy difícil. Por otro lado, “cruzar el charco” –en ese entonces yo vivía en Ginebra, Suiza– significaba también separarme por un tiempo largo de mis hijas, Josefina y Ariadna, de mi (entonces) novia, Thais, y de mis amigos, y aventurarme en un país extraño donde, literalmente, no conocía a una sola persona. Me acuerdo muy bien el comentario que me hizo mi jefa antes de que yo abordara el avión a Tocumen: “No te preocupes, Gonzalo, los panameños son muy simpáticos, y no tardarás en hacer buenos amigos. Lo que sí te va a costar mucho es que el Gobierno acepte al ACNUR y a ti. El resto será fácil”. Algo de razón tenía mi querida Hope.

Han pasado un poco más de dos años desde entonces. Cuando este artículo se publique, estaré alistando las maletas para –una vez más– mudarme de país y asumir una nueva vida en algún otro rincón del mundo adonde hayan llegado refugiados en busca de paz y seguridad. Sin duda, me iré de Panamá con mucha pena. Dejo atrás algunas amistades entrañables, a un país al que he aprendido a querer y a un Darién de cuya gente me he enamorado. Allí, en la frontera, desde 1997 el ACNUR, de manera conjunta con el Gobierno, la Iglesia y las ONG, ha venido brindando apoyo legal y ayuda humanitaria a un grupo pequeño de colombianos bajo protección temporal (que han escapado de la violencia en los Departamentos de Chocó y Antioquia) así como a las comunidades receptoras panameñas.

En lo personal, por lo que probablemente le estaré siempre más agradecido a Panamá es por haberme enseñado que también soy latino. Me fui del Perú recién nacido y desde entonces solamente he pasado allí dos o tres temporadas más o menos largas, la última en 1985 cuando me tomé un año libre antes de entrar en la universidad para conocer más mi país. Desde entonces, solamente he regresado cada año de vacaciones por apenas unos días. Pasé la mayor parte de mi infancia y adolescencia en Inglaterra y, desde que empecé a trabajar para las Naciones Unidas en 1991, he vivido en el Asia Central y en Europa, pero no en América Latina. Con el paso del tiempo –y esto lo digo con pena– me he ido alejando cada vez más del Perú y de los peruanos. Cada año, la distancia entre los pocos amigos que tengo (o tenía) allí y yo ha ido creciendo hasta el punto de llegar a sentirme como un verdadero “extranjero” en mi propio país y en esta región en general.

Hasta hace poco, estaba mucho más a gusto en un campo de refugiados en Pakistán o en la ex Yugoslavia que en Lima o cualquier otra ciudad de este continente. En este sentido, Panamá ha significado para mí un reencuentro –o en realidad hasta mi primer encuentro– con América Latina. En estos dos últimos años, he descubierto que, contrariamente a lo que pensaba, sí tengo muchas cosas en común con esta región y que, en el fondo, soy mucho más latino que, por ejemplo, anglosajón (durante mucho tiempo he considerado a Inglaterra como mi verdadera patria). Es también aquí donde he aprendido a trabajar en esta maravillosa lengua que es el castellano –algo que no había hecho antes (reconozco con un poco de vergüenza que me costó mucho escribir en español los primeros informes que tuve que mandar a la sede del ACNUR en Ginebra desde Panamá). Lo que más aprecio del panameño y del latino es su espíritu cálido y abierto y, por qué no admitirlo, hasta su informalidad. Esto puede parecer ridículo pero, para alguien como yo, el hecho de conocer a alguien y que a los pocos días te invite a su casa y te presente a su familia es algo totalmente inusual y a la vez conmovedor, y que muy rara vez me ocurrió en todo el tiempo que estuve en Inglaterra y en Suiza. Hoy en día, gracias a Panamá, creo que me siento más cómodo y en casa “echando cuentos” y escuchando salsa con unos amigos en un bar en El Cangrejo, que en un pub londinense (donde pasé una buena parte de mis años universitarios).

Hasta hace poco, estaba mucho más a gusto en un campo de refugiados en Pakistán o en la ex Yugoslavia que en Lima o cualquier otra ciudad de este continente. En este sentido, Panamá ha significado para mí un reencuentro –o en realidad hasta mi primer encuentro– con América Latina. En estos dos últimos años, he descubierto que, contrariamente a lo que pensaba, sí tengo muchas cosas en común con esta región y que, en el fondo, soy mucho más latino que, por ejemplo, anglosajón (durante mucho tiempo he considerado a Inglaterra como mi verdadera patria). Es también aquí donde he aprendido a trabajar en esta maravillosa lengua que es el castellano –algo que no había hecho antes (reconozco con un poco de vergüenza que me costó mucho escribir en español los primeros informes que tuve que mandar a la sede del ACNUR en Ginebra desde Panamá). Lo que más aprecio del panameño y del latino es su espíritu cálido y abierto y, por qué no admitirlo, hasta su informalidad. Esto puede parecer ridículo pero, para alguien como yo, el hecho de conocer a alguien y que a los pocos días te invite a su casa y te presente a su familia es algo totalmente inusual y a la vez conmovedor, y que muy rara vez me ocurrió en todo el tiempo que estuve en Inglaterra y en Suiza. Hoy en día, gracias a Panamá, creo que me siento más cómodo y en casa “echando cuentos” y escuchando salsa con unos amigos en un bar en El Cangrejo, que en un pub londinense (donde pasé una buena parte de mis años universitarios).

Si cuando llegué a Panamá no conocía a nadie, no tardé nada en hacerme buenas amistades, a las que sin duda voy a extrañar mucho. Como Mayín, por ejemplo. Antes de venirme a Panamá, mi padre, que es amigo de ella, me dio su teléfono para que la buscara. Desde el primer día, Mayín me “adoptó” como una segunda madre. Hay anécdotas con ella que nunca olvidaré, como la noche en que nos conocimos. Era la primera semana de abril de 2003 y yo literalmente venía llegando de Suiza. La llamé para decirle que ya estaba en Panamá y esa misma noche pasó a recogerme a mi hotel. Me dijo que, en vez de mostrarme la ciudad, me llevaría a un cumpleaños en el Yatch Club donde conocería gente, y sobre todo, políticos. Resultó ser el cumpleaños de Rubén Arosemena, el ahora vicepresidente de la República y, en aquel entonces, jefe del Partido Popular. Allí estaba también, por supuesto, Martín Torrijos. Yo, que había venido a Panamá con el objetivo de reparar las relaciones muy deterioradas entre el Gobierno de Mireya Moscoso y el ACNUR, no sin cierta razón comencé a sentirme un tanto incómodo en esa reunión donde estaba toda la “oposición”. Lo más traumático fue cuando un periodista insistió en que nos tomáramos una foto con Martín Torrijos. Pensé (con pánico total): “Todavía ni siquiera me he presentado al Gobierno. Si mañana sale una foto mía en el periódico en una fiesta con el principal contendor político de los Arnulfistas, no duro ni dos días en Panamá”. Creo que esa noche no pegué los ojos. No sé si finalmente se publicó algo o no, pero en todo caso mi estadía en Panamá no duró dos días sino más bien dos años…

Asimismo, siempre me acordaré de la señora Albalyra, quien también me abrió las puertas de su casa y que, como Mayín, ha sido para mí una especie de segunda “mamá” panameña. Aunque su anhelo secreto –que, ahora que estoy de nuevo soltero, me enamore y me case con una muchacha panameña– parece que finalmente no se va a cumplir (en todo caso, con el muy poco tiempo que me queda aquí, sería un noviazgo muy corto), le agradezco el haberse preocupado por mi bienestar sentimental (como lo habría hecho cualquier buena madre). Con Albalyra tuvimos entrañables conversaciones en su piso en Paitilla y en su casa de playa de Punta Barco sobre la vida, poesía, literatura y mucho más, que no olvidaré. Le tengo mucho aprecio también a su hijo Adolfo, una de las primeras personas que conocí en Panamá, a los pocos días de llegar. Me acuerdo que una noche regresé a mi hotel y el recepcionista me dijo: “Lo ha venido a buscar un Vice-Ministro. Dejó su tarjeta y dice que lo llame”. Lo primero que pensé fue: “Ya lo sabía, esa foto en el Yatch Club con Martín debe de haber salido en algún sitio. Ahora el Gobierno me manda a un emisario para quejarse”. Un tanto nervioso, marqué el teléfono del “viceministro” y me presenté, muy formalmente. La respuesta de Adolfo me dejó perplejo: “Oye ven acá, yo conozco a tu hermano Alvaro. Si no tienes nada que hacer más tarde, te invito a tomar unas cervezas”. Fue el comienzo de una muy buena amistad, de incontables charlas y discusiones sobre política local e internacional en el bar del Club Unión, en El Pavo Real y, más recientemente, en el Decápolis. Sin duda, aparte de ser un excelente profesional, Adolfo tiene lo mejor del panameño: simpático, hablador y amigo leal. Y cómo no mencionar también a mi “pasiero” Luis, promotor incansable de los derechos del niño (trabaja para UNICEF) y con quien he recorrido el Darién y Kuna Yala en más de una ocasión. El talento de Luis ha quedado plasmado en un reciente documental del ACNUR y UNICEF sobre la situación en la frontera que él produjo. Además, con Luis he conocido la noche “bohemia” de Ciudad Panamá y al variopinto mundo de artistas locales.

Pero, a pesar de los buenos amigos y de la hospitalidad panameña, en el plano personal en estos dos últimos años también han habido momentos muy difíciles. Estar tan lejos de mis hijas, Josefina y Ariadna, por ejemplo, me ha costado aún más de lo que pensé. Cuando me separé de su madre hace ya cuatro años, todos vivíamos en Ginebra y yo me mudé a un pequeño piso muy cerca de la casa de ellas. La cercanía me permitía estar con mis hijas casi todos los días y, en todo caso, por lo menos dos fines de semana al mes (nos turnábamos con su madre). Eso ayudó mucho a que nuestro divorcio las afectara relativamente poco. Pero mi partida a Panamá dos años más tarde fue para ellas una especie de segunda separación: (como ellas lo ven), primero me fui de la casa y luego del todo (o en este caso, al otro lado del mundo). Aunque he hecho un esfuerzo enorme para traerlas aquí en las vacaciones o yo ir a visitarlas lo más a menudo posible, inevitablemente ha sido insuficiente. Para ellas ha sido duro y para mí también. A veces me pregunto si aceptando este puesto no falté a mi deber de padre. Si algo he aprendido aquí, en todo caso, es que no debo ni quiero estar tan lejos de ellas, al menos mientras estén pequeñas (tienen 10 y 9 años).

Pero, a pesar de los buenos amigos y de la hospitalidad panameña, en el plano personal en estos dos últimos años también han habido momentos muy difíciles. Estar tan lejos de mis hijas, Josefina y Ariadna, por ejemplo, me ha costado aún más de lo que pensé. Cuando me separé de su madre hace ya cuatro años, todos vivíamos en Ginebra y yo me mudé a un pequeño piso muy cerca de la casa de ellas. La cercanía me permitía estar con mis hijas casi todos los días y, en todo caso, por lo menos dos fines de semana al mes (nos turnábamos con su madre). Eso ayudó mucho a que nuestro divorcio las afectara relativamente poco. Pero mi partida a Panamá dos años más tarde fue para ellas una especie de segunda separación: (como ellas lo ven), primero me fui de la casa y luego del todo (o en este caso, al otro lado del mundo). Aunque he hecho un esfuerzo enorme para traerlas aquí en las vacaciones o yo ir a visitarlas lo más a menudo posible, inevitablemente ha sido insuficiente. Para ellas ha sido duro y para mí también. A veces me pregunto si aceptando este puesto no falté a mi deber de padre. Si algo he aprendido aquí, en todo caso, es que no debo ni quiero estar tan lejos de ellas, al menos mientras estén pequeñas (tienen 10 y 9 años).

Asimismo, la distancia –que nunca ha sido mi amiga– complicó aún más la ya difícil relación que tenía con mi novia de cuatro años, Thais, que vive en Madrid. Por supuesto que Panamá no es responsable por el fracaso de esa relación: ésta recae principalmente en mí. Pero si a mí ya me costaba muchísimo comunicarme con mi pareja estando literalmente al lado de ella, hacerlo a miles de kilómetros fue imposible o, simplemente, no hice el esfuerzo extra que se requería. Cada día que yo seguía en Panamá la brecha entre nosotros se habría más, hasta que ella decidió ponerle fin a la relación. Al principio, la odié a ella y a Panamá, pero ahora, ya más sereno, pienso que a lo mejor tuvo razón y, sobre todo, el coraje que me faltaba a mí. En todo caso, su decisión me golpeó durísimo: junto con mis hijas, es la mujer que más he querido en mi vida y que me ha dado los mejores momentos. Por eso, aunque en mi maleta de regreso (no sé a dónde) me llevaré sobre todo buenos recuerdos, inevitablemente también siempre asociaré a este país con algunos episodios muy dolorosos de mi vida.

En lo profesional, el balance de estos dos años es básicamente positivo, aunque debo admitir que me voy con cierta angustia por haber dejado algunos temas claves todavía sin resolver, sobre todo en la frontera. Me acuerdo muy bien lo difícil que fue al comienzo, por la extraordinaria tensión que existía entre el Gobierno y el ACNUR, a causa, sobre todo, de la falta de comunicación. Por un lado, existía bastante desconfianza de parte de las autoridades en relación a nuestro mandato en el país. Por otro lado, es claro que el ACNUR no había hecho un esfuerzo suficiente para explicar tanto al Gobierno como al público en general cuál era su tarea –es decir, la de proteger y ayudar a víctimas de la violencia que buscan asilo en Panamá–. Seguramente en el pasado también pecamos un poco de arrogantes. Fue justamente para resolver esta delicada situación que me enviaron aquí desde Ginebra. No olvidaré nunca un episodio que me ocurrió (y que ahora recuerdo con gracia, aunque en su momento me asustó un poco), en el aeropuerto de Albrook, a las pocas semanas de llegar a Panamá. Yo regresaba de mi primera visita a la frontera. Un funcionario me pidió mi identificación y cuando se percató de que yo era del ACNUR, hizo una mueca de disgusto y luego me dijo esta frase surrealista: “Oiga, ustedes del ACNUR, dejen ya de traer aquí a Panamá guerrilleros de las FARC y comunistas de Colombia” (!!!). Yo pensé: “Esto sí que es irónico. Si mi padre, que es de derecha, que es tachado por la izquierda radical de “reaccionario” y “neoliberal”, y que además sufrió serias amenazas de muerte de parte de Sendero Luminoso (el principal grupo terrorista en el Perú y seguidores de la doctrina de Mao), llega a saber que su hijo trabaja para una organización de derechos humanos considerada pro-FARC en Panamá, segurito que me deshereda al instante”… Felizmente, poco a poco, con el tiempo –y mucho trabajo– nos fuimos entendiendo mejor y hoy en día, aunque a veces aún discrepamos en algunos temas, el diálogo y la cooperación con el Gobierno son muy constructivos. Con la ayuda del ACNUR, desde el año pasado sobre todo el Estado panameño ha dado algunos pasos muy importantes para brindar mayor protección a los refugiados y solicitantes de asilo que llegan a estas tierras.

En lo profesional, el balance de estos dos años es básicamente positivo, aunque debo admitir que me voy con cierta angustia por haber dejado algunos temas claves todavía sin resolver, sobre todo en la frontera. Me acuerdo muy bien lo difícil que fue al comienzo, por la extraordinaria tensión que existía entre el Gobierno y el ACNUR, a causa, sobre todo, de la falta de comunicación. Por un lado, existía bastante desconfianza de parte de las autoridades en relación a nuestro mandato en el país. Por otro lado, es claro que el ACNUR no había hecho un esfuerzo suficiente para explicar tanto al Gobierno como al público en general cuál era su tarea –es decir, la de proteger y ayudar a víctimas de la violencia que buscan asilo en Panamá–. Seguramente en el pasado también pecamos un poco de arrogantes. Fue justamente para resolver esta delicada situación que me enviaron aquí desde Ginebra. No olvidaré nunca un episodio que me ocurrió (y que ahora recuerdo con gracia, aunque en su momento me asustó un poco), en el aeropuerto de Albrook, a las pocas semanas de llegar a Panamá. Yo regresaba de mi primera visita a la frontera. Un funcionario me pidió mi identificación y cuando se percató de que yo era del ACNUR, hizo una mueca de disgusto y luego me dijo esta frase surrealista: “Oiga, ustedes del ACNUR, dejen ya de traer aquí a Panamá guerrilleros de las FARC y comunistas de Colombia” (!!!). Yo pensé: “Esto sí que es irónico. Si mi padre, que es de derecha, que es tachado por la izquierda radical de “reaccionario” y “neoliberal”, y que además sufrió serias amenazas de muerte de parte de Sendero Luminoso (el principal grupo terrorista en el Perú y seguidores de la doctrina de Mao), llega a saber que su hijo trabaja para una organización de derechos humanos considerada pro-FARC en Panamá, segurito que me deshereda al instante”… Felizmente, poco a poco, con el tiempo –y mucho trabajo– nos fuimos entendiendo mejor y hoy en día, aunque a veces aún discrepamos en algunos temas, el diálogo y la cooperación con el Gobierno son muy constructivos. Con la ayuda del ACNUR, desde el año pasado sobre todo el Estado panameño ha dado algunos pasos muy importantes para brindar mayor protección a los refugiados y solicitantes de asilo que llegan a estas tierras.

Mi último adiós es para el Darién y para su gente, de quien me despido con una gran pena. A lo largo de esos incontables viajes que he hecho, junto con mis colegas, a esa región en los últimos dos años, les he ido cogiendo mucho cariño a esos panameños –indígenas y afros– así como a los colombianos que han llegado allí huyendo de la violencia y a quienes la población local ha acogido como si fueran suyos. A pesar del triste abandono, el atraso y la pobreza en que está sumida la frontera desde hace tantos años, su gente no se ha desmoralizado, no ha perdido las ganas de vivir y de salir adelante a pesar de las adversidades que enfrenta a diario. Ojalá, querido Darién, algún día no muy lejano el Estado, el sector privado y la comunidad internacional te otorguen los recursos y los medios que te mereces para poder desarrollar este extraordinario potencial que tienes. Nunca te olvidaré. Vaya donde vaya en el futuro, así sea el más lejano rincón del mundo, te recordaré y seguirás siendo para mí un ejemplo de coraje, de valentía y de solidaridad humana.

Mi último adiós es para el Darién y para su gente, de quien me despido con una gran pena. A lo largo de esos incontables viajes que he hecho, junto con mis colegas, a esa región en los últimos dos años, les he ido cogiendo mucho cariño a esos panameños –indígenas y afros– así como a los colombianos que han llegado allí huyendo de la violencia y a quienes la población local ha acogido como si fueran suyos. A pesar del triste abandono, el atraso y la pobreza en que está sumida la frontera desde hace tantos años, su gente no se ha desmoralizado, no ha perdido las ganas de vivir y de salir adelante a pesar de las adversidades que enfrenta a diario. Ojalá, querido Darién, algún día no muy lejano el Estado, el sector privado y la comunidad internacional te otorguen los recursos y los medios que te mereces para poder desarrollar este extraordinario potencial que tienes. Nunca te olvidaré. Vaya donde vaya en el futuro, así sea el más lejano rincón del mundo, te recordaré y seguirás siendo para mí un ejemplo de coraje, de valentía y de solidaridad humana.

Fotos: Ariel Atencio y otras cortesía de Gonzalo Vargas Llosa

.png)

.png)

.png)