Asomándonos en sus vidas

Quienes han participado en un programa de servicio social saben que es una oportunidad única en la vida. El aprendizaje queda archivado por siempre en el corazón de quienes han vivido esa experiencia.

Nos asomamos a su diario vivir y descubrimos un mundo auténtico, pero ellos también se nutren al experimentar de cerca lo que aquellos visitantes desconocidos les muestran.

De las muchas experiencias que he tenido en mi caminar por este mundo, una de las más reconfortantes ha sido la de haberme podido asomar en la vida de personas que no nacieron con las mismas oportunidades que tuve yo. Las enormes enseñanzas que se obtienen al convivir con compatriotas cuyo día a día presenta retos no sospechados por los que gozamos de las comodidades básicas de un mundo moderno me llevaron, en un momento dado, a involucrarme de otra manera con los programas de servicio social –esos que enseñan a unos panameños cómo viven los otros–.

He tenido la dicha de ser testigo y parte de la evolución de los programas de servicio social en los colegios desde que yo vestía uniforme escolar hasta el día de hoy, por lo que me parece muy frío explicarles cómo sucedió todo esto desde afuera cuando, en realidad, yo lo he vivido desde adentro.

Desde adentro porque, como exalumna del Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, durante mi infancia conocí de los panameños marginados y luego, como madre de familia, participé activamente en la creación del programa de campamentos de verano en la Academia Interamericana de Panamá.

Jamás podré arrancar de mi memoria la emoción que sentí al ver partir a nuestros primeros grupos para enfrentarse a condiciones de vida muy difíciles. Nunca olvidaré lo que significó para mí que me incluyeran en la lista de padres al escribir sus cartas y por siempre tendré grabada la imagen de esos muchachos cargando agua del río, veinte veces al día, para beber y para producir el concreto con el que “pegarían” la escuela que construyeron. El servicio social, no importa desde qué posición uno participe, no se olvida jamás.

A pesar de que mis hijos se graduaron hace muchos años, sigo colaborando en lo que puedo pues creo en las virtudes de esta experiencia y puedo afirmar enfáticamente que cambia vidas. Lo he visto suceder. Y persisto porque soy fiel creyente de que si queremos cambiar el mundo debemos hacerlo una persona a la vez.

Antes de comentarles acerca de cómo ha evolucionado el servicio social en nuestro país, creo importante señalar que actualmente el Ministerio de Educación requiere que cada uno de los más de 800,000 alumnos de todos los planteles del país cumplan ochenta horas de servicio social antes de finalizar sexto año de secundaria. Cada plantel debe crear y desarrollar su programa a fin de que no se gradúe nadie que no haya trabajado por otro ser humano, ya sea en actividades realizadas a lo largo del año en beneficio de diversas causas de ayuda social o mediante campamentos que se realizan en comunidades apartadas, entre otras acciones. Cuando este tema se hizo obligatorio, hubo quienes trataron de burlar la supervisión de las autoridades otorgando certificaciones de cumplimiento falsas, pero las propias comunidades levantaron la voz para protestar.

Pero eso es ahora. ¿Qué pasaba hace diez años, hace veinte, hace cuarenta? Del Colegio de las Esclavas sabemos que “ayudar a los preferidos de Jesús, los más pobres, es parte del carisma de la orden y se viene practicando desde que Santa Rafaela María la fundó”. Entre esos muros, desde que la alumna entra a prekínder empieza a entender que existe un universo de personas que no tienen lo mismo que ella.

Pero eso es ahora. ¿Qué pasaba hace diez años, hace veinte, hace cuarenta? Del Colegio de las Esclavas sabemos que “ayudar a los preferidos de Jesús, los más pobres, es parte del carisma de la orden y se viene practicando desde que Santa Rafaela María la fundó”. Entre esos muros, desde que la alumna entra a prekínder empieza a entender que existe un universo de personas que no tienen lo mismo que ella.

Los jesuitas viven la experiencia de forma similar y fueron ellos quienes, hace 40 años, instituyeron formalmente el sistema de campamentos de servicio social en el interior de la República de Panamá como una actividad obligatoria y requisito de graduación para todos los estudiantes del Colegio Javier.

En esos 40 años les ha tocado pelear innumerables batallas. La primera, y quizás la más importante, surge cuando muchos padres de familia de aquella primera promoción, que al finalizar cuarto año de la secundaria miraba con curiosidad hacia el futuro incierto que el primer mes de verano prometía, se opusieron rotundamente al proyecto y no solamente apelaron al Ministerio de Educación sino también a la más alta jerarquía de la Iglesia.

A pesar de todo, ese verano de 1970 se asentaron estudiantes del Javier en Sambú de Darién; Miraflores de Tambo y Llano Grande de la Pintada, en Coclé; El Silencio, en Changuinola, Bocas del Toro; y Las Trancas de Guararé, en Los Santos. Viajaron con los estudiantes los sacerdotes Javier Lecuona, Fernando Guardia –rector del colegio e impulsor del programa–, Santiago Santamaría, Luis T. Ardila, Carmelo Gorrochátegui y el novicio Rodolfo Cardenal.

Cada centro educativo, cada comunidad en los más recónditos lugares de nuestro territorio se benefician del trabajo que se logra realizar en pro de quienes son el futuro de nuestra nación.

A su regreso, los alumnos se convirtieron en los mejores promotores del programa. Habían descubierto que Panamá tenía un “interior” más allá del Valle de Antón y Coronado lleno de gente buena. Habían descubierto, también, que cuando se trabaja con el prójimo, por el prójimo y para el prójimo, casi siempre uno se lleva más de lo que da. Desde el inicio del programa “se ha tomado como cosa propia y se ha entendido la importancia en la vida de los alumnos, de los profesores, de los padres de familia y, por supuesto, de las comunidades que ayudamos”, afirma Fernando Guardia, S.J.

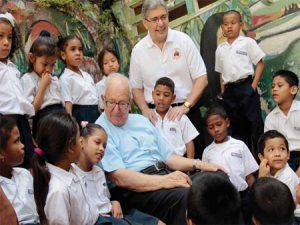

El padre Fernando Guardia, rector del Colegio Javier en 1970 e impulsor del programa de servicio social, junto a Irving Halman, javeriano que asistió al campamento en 1974 y fiel promotor de proyectos educativos como el que actualmente se realiza con los niños del Colegio Simón Bolívar.

El padre Fernando Guardia, rector del Colegio Javier en 1970 e impulsor del programa de servicio social, junto a Irving Halman, javeriano que asistió al campamento en 1974 y fiel promotor de proyectos educativos como el que actualmente se realiza con los niños del Colegio Simón Bolívar.

Pero la lucha por implantar un programa tan ambicioso no fue solo de los jesuitas. La desconfianza y aprensión de padres y profesores se repite en otros colegios y son los estudiantes quienes se encargan de convencerlos de las bondades del programa. Así lo recuerda Irma Sánchez, hoy profesora del Colegio de las Esclavas y participante de uno de los primeros campamentos que organizó su alma mater, casualmente a petición de las alumnas.

Convivir con aquella gente que vive en los cerros, después de los ríos que crecen en invierno –y en verano también– relegada a un olvido tenaz que contribuye a que permanezcan en la pobreza, abre los ojos y el corazón a los panameños que en la distancia no logran imaginarse lo que hay más allá.

Irvin Halman estuvo en Sagrejá, Coclé, en 1974. Además de las tareas diarias, debía ponerse el sombrero de cocinero –algo que comenta jamás logró hacer muy bien– pero 37 años después de haber realizado su campamento no ha olvidado el compañerismo, ni las travesuras, ni la expectativa ante la llegada del correo, ni las noches sentados frente a los radios de onda corta para escuchar los mensajes de sus padres. “Sin duda, la semilla queda”, afirma, y en su caso la vimos germinar, pues como empresario ha estado involucrado íntimamente con el tema de la educación a través de CoSPAE.

Parte Superior: El servicio social del Colegio Javier sigue siendo un gran ejemplo tras más de cuatro décadas de existencia.

Parte Superior: El servicio social del Colegio Javier sigue siendo un gran ejemplo tras más de cuatro décadas de existencia.

Parte inferior: Estudiantes de la Academia Interamericana de Panamá realizan actividades de construcción en La Mata, Veraguas, en el campamento realizado en enero de 2008.

Cuando me tocó, junto a otros padres de familia, instaurar los campamentos de servicio social en la Academia Interamericana de Panamá (AIP), miramos hacia el Colegio Javier para organizar los campamentos de varones, puesto que ellos nos siguen enseñando, año tras año, que con esfuerzo y disciplina son un éxito. Del Colegio de las Esclavas tratamos de imitar todo lo relacionado con la pedagogía, especialmente para los campamentos de mujeres. Sin embargo, como bien comenta el padre Fernando Guardia, S.J., “cada uno crea el modelo que más se ajusta a su condición”. Así lo hicieron ellos cuando la Compañía de Jesús planteó a los directivos de sus colegios en América la necesidad de involucrarse más con la atención a los pobres.

Podría decirles que a la fecha se estima que equis cantidad de jóvenes ha participado en campamentos de verano y que han construido tantas escuelas, tantos centros de salud y excavado tantas letrinas. Podría comentarles sobre los niños que han atendido ofreciendo cursos de refuerzo escolar y, también, sobre los adultos que han aprendido sobre higiene y salud, de boca de jóvenes en camino hacia quinto año de secundaria.

Pero cómo hacer solo eso cuando resuenan en mi cabeza las palabras escritas por un chico de la AIP que dijo sobre los campesinos que lo recibieron en la comunidad de Los Guarumos, en Veraguas: “Son gente humilde, pero con un corazón inmenso” y completa la misiva diciendo: “…de noche hay un viento que se podría comparar con un soplido de Dios”; y las de una muchacha que orgullosa le comentó a sus compañeros que ñdurante el campamento ayudamos a construir personas”. ¿Cómo no contarles que del primer campamento que organizamos, nuestro “paramédico”;hoy es médico porque en los cerros de Veraguas aprendió que esa era su vocación?

Testimonios como estos hay cientos, miles quizás, porque nadie se mantiene impasible ante la experiencia de asomarse, aunque sea brevemente, a la vida de aquellos panameños que los libros de economía ubican en la categoría de pobres. Es una experiencia que ha marcado a varias generaciones.

Organizar un campamento de servicio social es una tarea que requiere de muchas manos, muchas mentes, muchos corazones y un trabajo interminable. Se deben visitar comunidades a lo largo y ancho del país, hay que analizar los proyectos que solicitan –porque es importante recalcar que se hacen las obras que pide la comunidad– hay que conseguir los fondos tanto para los proyectos como para la manutención de los campamentos, se necesitan voluntarios para supervisar los campamentos y otros que hagan las inspecciones requeridas periódicamente.

Se prefieren comunidades muy apartadas y de difícil acceso, ya que son las que menos oportunidades tienen. Hay que hacerle frente a las inclemencias del tiempo y a las dificultades que presentan los malos caminos. Hay que mantener la cadena de abastecimiento andando por un mes, pase lo que pase. Hay que mantener a los muchachos sanos y el contacto con sus hogares vivo. No es fácil.

Los alumnos deben prepararse para la importante labor que realizarán aprendiendo no solo a usar el pico y la pala, sino también sobre relaciones interpersonales, pedagogía, aseo, manejo de alimentos y, sobre todo, a estar alejados de las comodidades de sus casas por el período que el campamento lo requiera. Esta preparación previa a veces dura años. La intención es que el efecto dure toda la vida.

Aparte de los campamentos en el interior, las alumnas del Colegio de las Esclavas asisten cada sábado al Centro Juvenil y Biblioteca Las Mañanitas –fundado por la Asociación de Exalumnas– para impartir clases de español y matemática, compartir una merienda y participar en actividades recreativas con los niños del área.

Una característica común que veo repetirse en todos los programas es que se busca desarrollar un trabajo mancomunado con los miembros de la comunidad sin caer en el asistencialismo que solo deja como herencia un vacío de conocimientos y pocas o ninguna herramienta para el mejoramiento de la calidad de vida.

Una característica común que veo repetirse en todos los programas es que se busca desarrollar un trabajo mancomunado con los miembros de la comunidad sin caer en el asistencialismo que solo deja como herencia un vacío de conocimientos y pocas o ninguna herramienta para el mejoramiento de la calidad de vida.

¿Y qué opinan en las comunidades que sirven de hogar a estos jóvenes y luego los ven partir para siempre? Conversando con moradores de Boca de Tucué y Paso Real, en la provincia de Coclé, entiendo que les gustaría que la frecuencia de las visitas aumentara, pero comprenden que comunidades con necesidades como las de ellos hay muchas.

Ven el cambio en sus hijos, los sienten más despiertos, con ansias de continuar sus estudios para poder aspirar a vivir como los muchachos que los vinieron a visitar. Agradecen el aporte que también hacen a los adultos, que muchas veces no han tenido acceso a información vital para el mejoramiento de la calidad de vida pero, sobre todo, agradecen el cariño con que los tratan y lo devuelven en igual o mayor cantidad.

Ven el cambio en sus hijos, los sienten más despiertos, con ansias de continuar sus estudios para poder aspirar a vivir como los muchachos que los vinieron a visitar. Agradecen el aporte que también hacen a los adultos, que muchas veces no han tenido acceso a información vital para el mejoramiento de la calidad de vida pero, sobre todo, agradecen el cariño con que los tratan y lo devuelven en igual o mayor cantidad.

Con el correr de los años los programas han evolucionado, así lo exigen los tiempos. Pero a pesar de los celulares, de los caminos muy mejorados, de la llegada del agua y, en algunos casos, de la luz eléctrica, la zanja que separa a quienes tienen acceso a oportunidades de quienes apenas logran verlas de lejos, persiste. Y queda claro también que mientras la misma exista, el progreso del país se hace lento.

La esperanza de quienes instituyen, diseñan y manejan programas de servicio social que permiten el contacto entre ambos mundos es que dicho contacto sirva de puente para que algún día todos los panameños seamos iguales. Tanto como lo somos ante los ojos de Dios.

Moradores de las comunidades de Boca de Tucué y Paso Real, en la provincia de Coclé, expresan su agradecimiento por el trabajo que los campamentos han dejado. Para ellos y para quienes los han visitado, el servicio social ha sido una pausa en su existencia, una oportunidad de convivir con panameños muy lejanos que, luego, llegan a ser muy cercanos.

Moradores de las comunidades de Boca de Tucué y Paso Real, en la provincia de Coclé, expresan su agradecimiento por el trabajo que los campamentos han dejado. Para ellos y para quienes los han visitado, el servicio social ha sido una pausa en su existencia, una oportunidad de convivir con panameños muy lejanos que, luego, llegan a ser muy cercanos.

Fotos:

Páginas 34 a la 38: Tito Herrera

Página 40: Cortesía de Julieta de Diego de Fábrega (derecha) /

Cortesía del Colegio Javier (izquierda)

Página 42: Cortesía del Colegio de las Esclavas

Página 44: Tito Herrera

.png)

.png)

.png)